Karl May, der Autor der „Helden“ in den Grundschul-Kinderjahren, lieferte seine kolonialgeprägten Vorstellungen des Wilden Westen direkt in die Stuben der Dörfer in den 1950er Jahren. Zwar brannten in den reparaturbedürftigen und kriegsgeschädigten Häusern und Wohnungen keine Lagerfeuer, aber mit Kohlenschlamm, Holz- und Braun-Kohle wurde dennoch geheizt, zumindest in einem Zimmer. In den Schlafzimmern wanderten im Winter derweil an den zugigen Fenstern schnell die Eisblumen über die winzigen Scheiben. Die meisten Schlafräume waren nie beheizt. Allenfalls durch einen heißen Ziegelstein am Fußende unter der Decke wurde die größte Kälte ein wenig gedämpft.

Aus der Realität zu flüchten war eine Möglichkeit für viele junge Menschen – in den ersten Jahren der BRD der Armut, der Enge der Wohnungen und den Einschränkungen und der fehlenden Teilnahme an kulturellen Angeboten – die Wirklichkeit zu verdrängen und in die Fantasiewelt auszuweichen. Quais ein Metaverse der 1950er Jahre und doch in der Fantasie selber produziert und kostenlos, im Gegensatz zu den VR-Brillen und den vorgegebenen Algorithmen-Lösungen des heutigen Metaverse.

(Auf ARD/BR startet unter dem Titel: “ Ist das Metaverse real?“ in der Reihe „Gut zu wissen42 – Die Antwort auf fast alles“ am Mittwoch, 20.11.2024 um 18:45 Uhr ein Beitrag zum heutigen Metaverse! )

Nach Mays virtueller Vorstellung war aber die Bärentatze die größte Delikatesse zwischen Ost und West. Bis heute erschließt es sich den Realisten unter den Lesern jedoch nicht, was denn so ein Beuteteil aus Hornhaut und mit Sehnen durchzogenes Skelett-Teil an Genuss produzieren hätte können. Nach Mays Darstellung waren sämtliche Garmethoden exotisch: entweder wurde die Tatze tagelang unter dem Sattel auf den Rücken des Pferdes gelegt und gargeritten bis sie „well done“ war. Natürlich gewürzt durch den Pferdeschweiß. Oder sie wurde tagelange vergraben und Maden bestückt wieder hervorgeholt. Das aber stammte allenfalls aus dem „realen Kochbuch“ der Not leidenden und hungrigen indigenen Bevölkerung, die in Territorien umgesiedelt wurden.

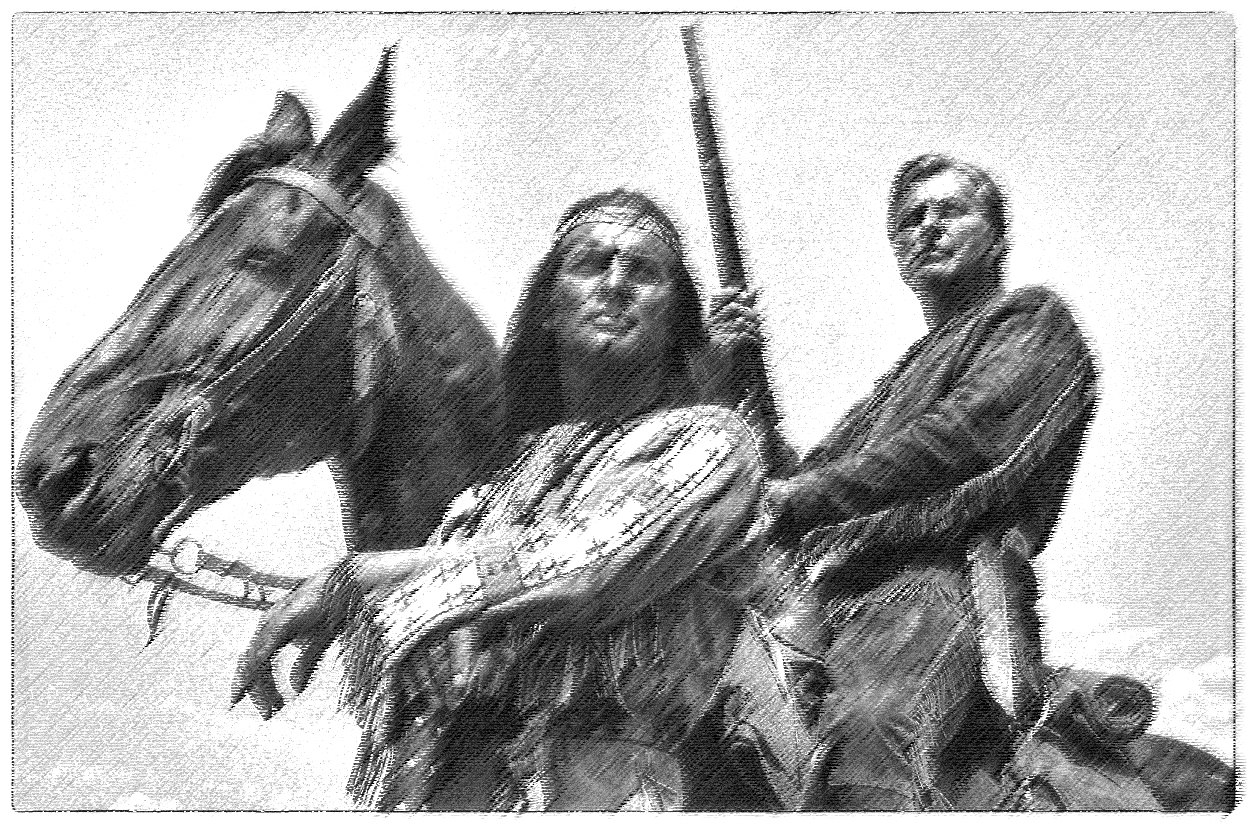

Karl May kannte selber ebenso wenig Nord-, Mittel- oder Süd-Amerika, wie er auch nie die Länder des Vorderen-Orients besucht hatte. So wie der Eskapismus die heutigen Anhänger der virtuellen Welt aus der Realität saugt, flüchtete Karl May mit seinen Phantasmen – die Leser mitnehmend – in die virtuell herbeifantasierte Welt als sozialisiertes Mitglied des 19. und 20. Jahrhunderts. Und seine Romanprotagonisten waren vor allem der deutsche Superheld – natürlich nach dem Motto: Wer bin ich und wenn ja, wie viele? – im Wilden Westen als Old Shatterhand, im Orient als Kara Ben Nemsi. In jeder dieser Welten auf dem besten Freund des Menschen – nein, nicht dem Hunde, den edlen Pferden – die Welt durchreitend.

Wiglaf Droste charakterisierte diese Doppelidentität als „Berufsromanhelden, die sich in viele Angelegenheiten einmischten, die sie nichts angingen“. – (Als würde er schon Annalena Baerbock beschreiben in ihrer Funktion als Außenministerin) – Dabei als aggressive Vertreter eine Interventionspolitik vertretend, „die stets ausschließlich die Splitter im Auge der Anderen anprangern, aber niemals die klapprige Bretterbudigkeit des eigenen Kopfes bemerken.“

Die deutschen Helden und Heldinnen der Rückwärtsgewandtheit scheinen sich auch ins heutige Dunkeldeutschland rüber gerettet zu haben. Kein Wunder, Karl May stammte aus Sachsen. Er war ein verurteilter Straftäter, der sieben Jahre im Gefängnis war. Heute könnte man in seinem Romanland Wilder Westen damit auch Präsident werden. Das Böse hat auch heute noch viele Gesichter, die Frisur hat sich vielleicht gewandelt. Nach Karl Mays Wertekanon kam das Böse dabei nie aus Sachsen. Das trifft auch heute noch zu, denn die Trumps stammten aus der Pfalz.