Demokratie in der BRD

Quelle: Grundrechte – bpb

Alle echten Demokratien sind sich darüber einig, dass niemand in der Lage sein darf, alle Macht auf sich zu konzentrieren. Dort wo dies erfolgt, sind faktische Diktaturen installiert, egal welche Idee (religiöse, politische oder wirtschaftliche) Ideologien diese Staatsform begründen und rechtfertigen soll. Sowohl in der amerikanischen Verfassung (Bill of Rights) wie in der französischen Verfassung oder dem deutschen Grundgesetz werden durch die Grund- und Menschenrechte eine Grenze vorgegeben, die nicht überschritten werden darf. (Informationsquelle: Grundrechte – bpb-Bundeszentrale für politische Bildung)

Nach dem Weltkrieg II waren sich die Nationen in überragender Mehrheit einig, dass durch die „Allgemeine Erklärung der Menschenrechte“ 1948 eine solche Katastrophe sich nicht wiederholen dürfe.

Diktaturen (eine Person mit uneingeschränkter Macht) oder Autokratien (Gruppe mit religiöser, politischer oder wirtschaftlicher Macht) machen Gesetze und agieren mit Willkür mit allen Mittel (Gewalt, Unterdrückung) zum Zweck ihrer Zielerreichung.

Mittel gegen Diktatur, Autokratie und Willkür

- Gewaltenteilung

Das Mittel, solche Entwicklungen in Deutschland zu verhindern und die Demokratie zu erhalten und zu verteidigen, ist die Gewaltenteilung und ihre Akzeptanz im Rechtsstaat. Jede Macht (politische, ökonomische und militärische) wird eingehegt und auf gleichberechtigte Bereiche verteilt: das Parlament als Legislative (Gesetzgebende), die Regierung als Exekutive (ausführende) und die Judikative (Gerichtsbarkeit) als Korrektur und Kontrolle der beiden vorgenannten.

Zur Demokratie in Deutschland gehört der Föderalismus (Landtage und Beteiligung der Länder an der Gesetzgebung) und somit das Recht auf Beteiligung (ergänzend durch direkte Demokratieteile wie Bürgerrechte und Volksabstimmungen), sowie das Recht vor Missbrauch der Rechte des Souveräns durch Elemente der Politik (Parteien, Lobbyismus).

- Menschenwürde und Menschenrechte

Zu den Grundlagen einer Demokratie gehört die Anerkennung einer Verfassung, die auf der Menschenwürde und den Menschenrechten aufgebaut ist. In Deutschland wird die Menschenwürde als unantastbar wie auch als nicht abwählbar definiert. Das ist an den Anfang unseres Grundgesetzes (Verfassung) gestellt. Die Umsetzung der Menschenwürde ist den Menschenrechten festgehalten.

Weder ein Einzelner (Monarch, Diktator, Autokrat oder Tyrann), noch eine Nation oder „Volk/Volksgemeinschaft“ – die sich rassistisch oder antisemitisch definiert – noch Gruppierungen haben das Recht und die Legitimation Menschenwürde und Menschenrecht zu missachten. Ausgrenzende und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit á la AfD und rechtsextremistische Gesinnung sowie antidemokratische Ziele und Parteien sind in einer Demokratie nicht erwünscht.

- Behörden und staatliche Institutionen zur Funktionssicherheit des Staates

Zur Funktionsfähigkeit einer Demokratie gehören Einrichtungen (Behörden), die unabhängig von politischer Einflussnahme und nur den rechtsstaatlichen Vorgaben verpflichtet sind. Der Staat und seine Machtebenen (Gewaltenteilung) haben die Verpflichtung, die Ressourcen für die Funktions- und Organisationsebenen zu sorgen. Eine Kontrolle für die Erfüllung dieser Verpflichtungen ist durch unabhängige Behörden möglich, sofern diese nicht einem Ministerium unterstellt sind.

Zitat

„Die unabhängigen Behörden können als Ausdruck der Idee von der Einhegung, Vermittlung, Entschleunigung der Volkssouveränität verstanden werden.

Auch im System der Bundesrepublik und vor allem in der EU spielt diese Idee unabhängiger Behörden eine zentrale Rolle. Auf der Ebene der Bundesrepublik wären in diesem Kontext Behörden wie das Bundesamt für Verfassungsschutz, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit oder das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) zu nennen. Ein Beispiel für EU-Behörden ist das Europäische Amt für Betrugsbekämpfung (OLAF).

Ihre demokratietheoretische Legitimation mutet zunächst paradox an: Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus – aber die unabhängigen Behörden zeichnen sich gerade dadurch aus, dass sie nicht unmittelbar mit der Volkssouveränität verkettet sind. Im Gegenteil: Sie sollen gerade auch im Falle schneller Regierungswechsel und politischer Konflikte reibungslos arbeiten, orientiert allein an der Sache, nicht an partikularen Interessen. Ihre Legitimität ergibt sich – ähnlich wie bei den Richterinnen und Richtern des Bundesverfassungsgerichts – durch Sachkenntnis, nicht durch eine direkte Wahl.

Zitatende (Quelle: Demokratie – bpb-Bundeszentrale für politisch Bildung)

Zur Demokratie gehört das Recht auf Beteiligung durch die Bürger – und nicht nur in Form einer Wahl alle 4- oder 5 Jahre! Gleichzeitig besteht das ergänzende Recht der Bürger auf Schutz der Gewaltenteilung vor Missbrauch durch die Politik. Zudem braucht die Demokratie ergänzend Elemente der direkten Demokratie (Bürgerräte / Vetorechte)

Ablehnung und Nichtwahl von Parteien mit antidemokratischen Zielen

Die hauptsächliche Wählbarkeit von Parteien ist vor allem dadurch möglich, indem Parteien und ihre Verortung beurteilt werden, die sich als antidemokratisch erwiesen haben, in dem sie rassistisch, völkisch-ideologisch, politisch-radikal und antisemitisch gegen die Menschenrechte wie Menschenwürde agieren und das Denken und Handeln der Menschen durch Hetze und Lügen vergiften! Sie sollten keine Unterstützung durch Wählerstimmen erhalten! Denn es in der Verantwortung der Wählerschaft, die Gefährdung für die Demokratie abzuwehren.

Die Entwicklung der parlamentarischen Demokratie zu einer Parteien-Demokratie mit Einfluss auf das Personaltableau der Gewaltenteilung (Besetzung der Verfassungsrichterposten / Führungspositionen der Bundesbehörden etc.) durch die Parteiführungen entspricht zwar einer langen Gewohnheit, aber nicht dem Gedanken der Gewaltenteilung!

Eine Gesellschaft in einem Staat hat nur dann eine reale demokratische Identität, wenn vor Entscheidungen (Gesetze, Subventionen, Steuern, Haushaltsmittelverteilung etc.) der Lobbyismus zurückgedrängt wird und stattdessen eine breite inhaltliche Debatte stattfindet und die Diskurse mit Teilen aus der gesamten Gesellschaft (Bürgerräte / Vetorecht) geführt werden, und die so erzielten Ergebnisse als souveräne und kollektiv getragene Vereinbarungen in bindende Verträge – sprich Gesetze münden.

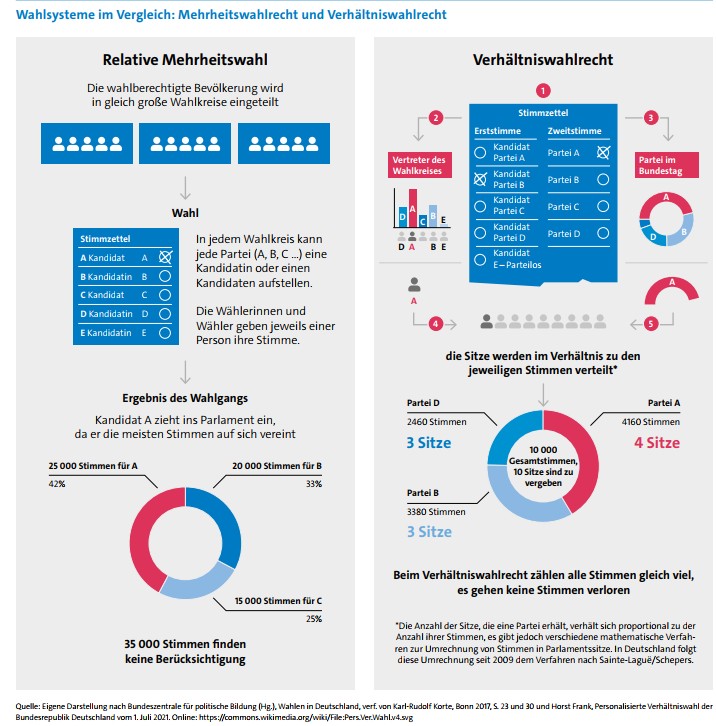

Das Wahlsystem der Verhältniswahl in Deutschland gibt dafür Lösungsmöglichkeiten, weil alle Stimmen gleichviel zählen und keine verlorengeht (bei Berücksichtigung der 5%-Hürde) und die Kandidaten in den jeweiligen Wahlkreisen persönlich angesprochen werden könnten!

Ergänzung vom 13.02.2025