Sinnliche Erkenntnis setzt Wahrnehmung voraus. Aísthēsis oder Ästhetik ist das weite Feld der Wahrnehmungsfähigkeit und der Beschreibung von Schönheit und Harmonie in der Natur und der Kunst.

Anmut ist ein Begriff für eine Form von Schönheit, der den zeitgeistigen Verständnissen unterworfen ist. Ein Begriff, der kaum noch in der Alltagssprache genutzt wird, obwohl er in der Geschichte der Philosophie sowohl in der Antike wie im Mittelalter oder zur Renaissance geläufig war, um die Schönheit der Bewegung, der Körperhaltung und das gesamte Erscheinungsbild eines Menschen und seine Wirkung auf andere Menschen zu beschreiben.

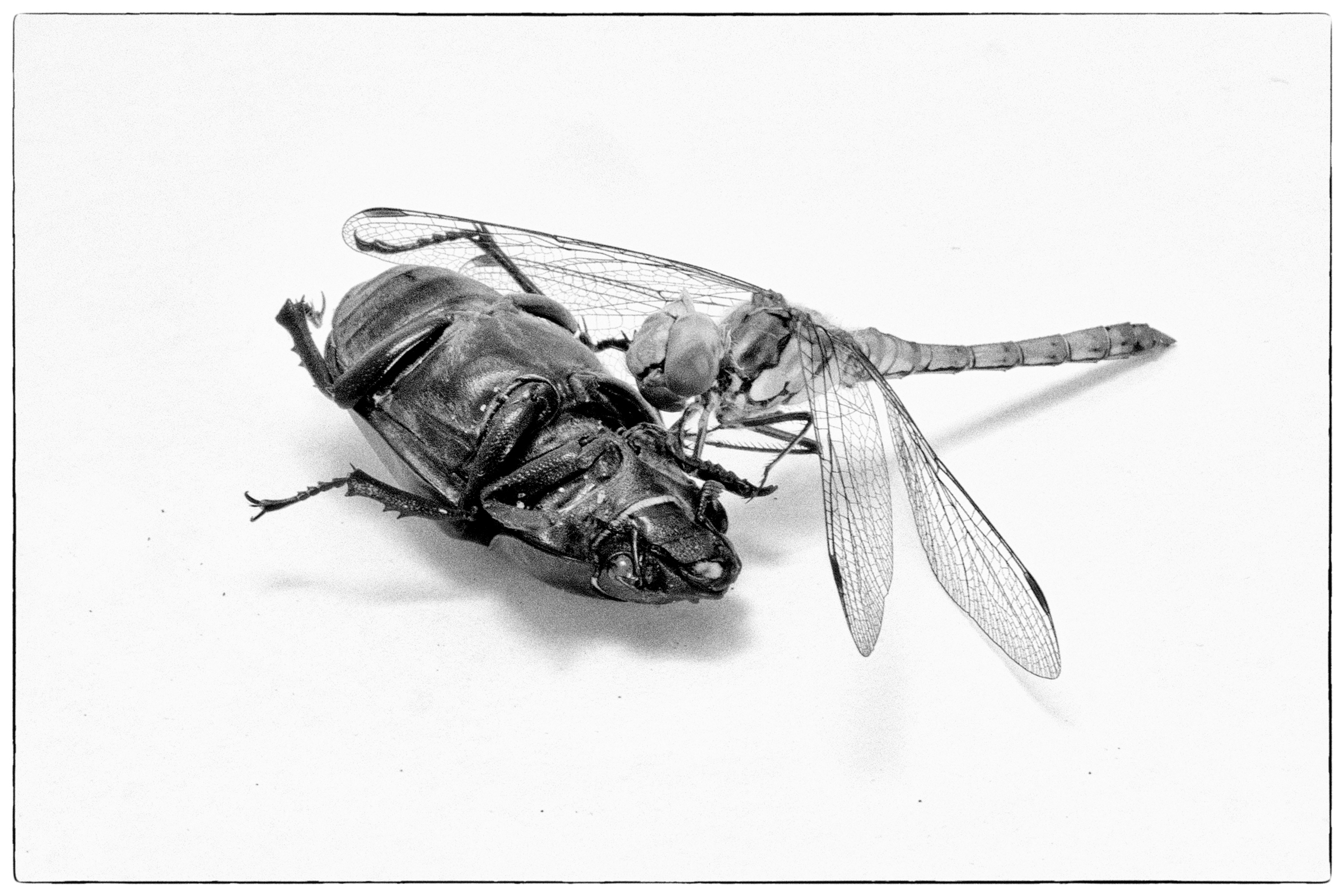

Als Beurteilungskriterium dient der Wortstamm „Anmut“ in der Spezifizierung als „Anmutung“ auch dazu, die Wirkung von Fotografien zu erfassen. Ein wenig vermessen könnte die Formulierung sein, dass Anmut fotografisch festzuhalten der Versuch sei, die Poesie der Natur und der Kunst bildnerisch einzufrieren.

Schiller beschäftigte sich in der literarischen Auseinandersetzung mit Anmut und Würde und definierte diese als „willkürliche Bewegung der schönen Seele“ und setzte Bewegung voraus. Fixiertes wie ein Gebäude konnte demnach nicht anmutig und würdevoll sein. Ob allerdings die Selbstdarstellung in Selfies und im Posen als Anmut verstanden wird, kann allenfalls mit viel gutem Willen verstanden und erahnt werden.

Wann aber wird aus dem natürlich Schönen jenes, was erhaben genannt wird?

Kant definiert: „Schön ist das, was in bloßer Beurteilung (also nicht vermittelst der Empfindung des Sinnes nach einem Begriffe des Verstandes) gefällt. Hieraus folgt von selbst, dass es ohne alles Interesse gefallen müsse. Erhaben ist das, was durch seinen Widerstand gegen das Interesse der Sinne unmittelbar gefällt.“

Schiller schließt daran an und geht darüber hinaus.

Beim Erhabenen fühlten wir uns frei, „weil die sinnlichen Triebe auf die Gesetzgebung der Vernunft keinen Einfluss haben, weil der Geist hier handelt, als ob er unter keinen anderen als seinen eigenen Gesetzen stünde“. Das Erhabene „verschafft uns einen Ausgang aus der sinnlichen Welt“ und sei gleichzeitig „ein gemischtes Gefühl. Es ist eine Zusammensetzung von Wehsein… und von Frohsein…“ – Beim Erhabenen „stimmen Vernunft und Sinnlichkeit nicht zusammen, und eben in diesem Widerspruch zwischen beiden liegt der Zauber, womit es unser Gemüth ergreift“.

Der erhabene Gegenstand ist von doppelter Art. Wir beziehen ihn entweder auf unsere Fassungskraft und erliegen bei dem Versuch, uns ein Bild oder einen Begriff von ihm zu bilden; oder wir beziehen ihn auf unsere Lebenskraft und betrachten ihn als eine Macht, gegen welche die unsrige in Nichts verschwindet. Aber ob wir gleich in dem einen wie in dem anderen Fall durch seine Veranlassung das peinliche Gefühl unserer Grenzen erhalten, so fliehen wir ihn doch nicht, sondern werden vielmehr mit unwiderstehlicher Gewalt von ihm angezogen. Würde dieses wohl möglich sein, wenn die Grenzen unsrer Phantasie zugleich die Grenzen unserer Fassungskraft wären?“

Adorno verhilft, den durch das Erhabene betroffenen Menschen vom Kopf wieder auf die Füße zu stellen: »Die Träne quillt, die Erde hat mich wieder!«

Die „Heimat der Ästhetik“ ist – nachkantig, nachschillernd – (nunmehr neu-neuronal) der frontale Cortex sowie der Nucleus accumbens, das Belohnungssystem mit Sitz im Hirn.

Zeitgeistig kippt die Wahrnehmung und Süchte sind dann zu oft die einzige Zugangsform zum Erleben von „Schönheit“ und “ Harmonie“.