Susan Sontags Essay „Über Fotografie“ erscheint zu einer Zeit, in der auch die documenta 6 (1977) nicht nur im Diskurs über die Konzeption zu scheitern schien (die Eröffnung der documenta6 wurde um ein Jahr verschoben), sondern Kunst und ihr Selbstverständnis sich in einer tiefen Krise befanden. Die Krisenbewältigung um die kunsttheoretischen Grundlagen versus die Gegenwehr – Kunst zwar nicht als „L´art pour L´art“ zu vereinfachen, jedoch künstlerische Freiheiten nicht in Theoriefesseln zu legen – ließen die Verantwortlichen mal wieder zu einer Kategorisierung dieser Kunstschau greifen. Drei Kataloge geben davon Zeugnis: Bd. 1 „Malerei, Plastik/Environment, Performance“; Bd. 2 „Fotografie, Film, Video“; Bd. 3 „Handzeichnungen, Utopisches Designe“.

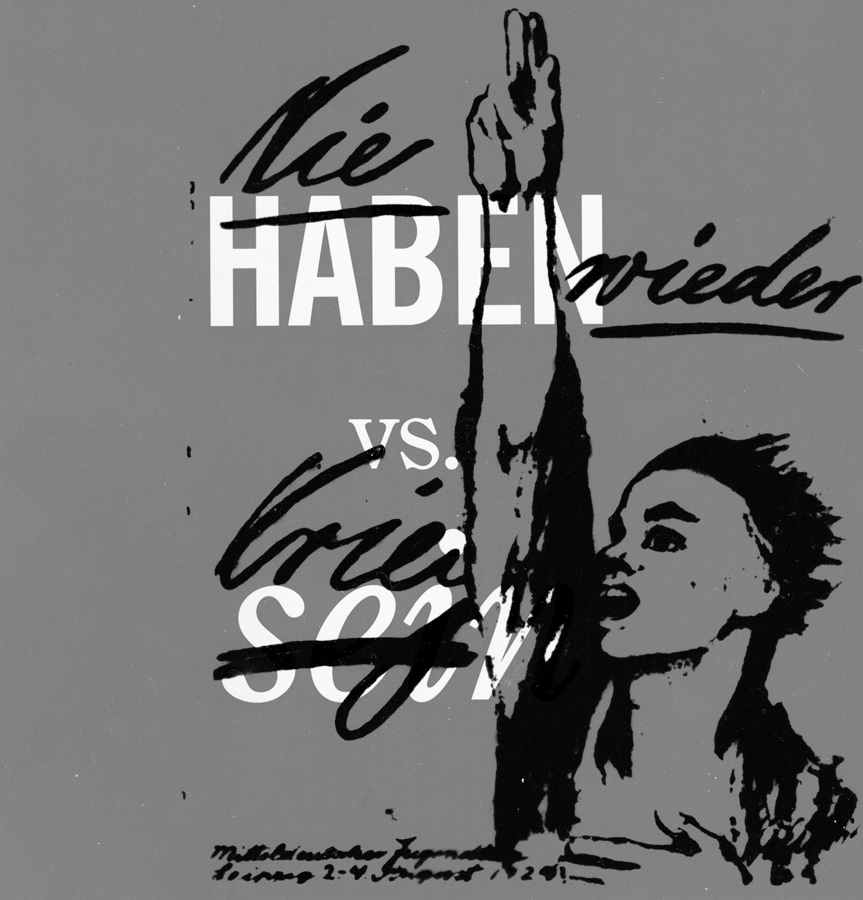

Schon in der vorhergehenden documenta5 versuchten politische Ideologen mit ihren Sichtweisen -die rechtsradikale Ursprünge und Wertungen von „entarteter Kunst“ erkennen ließen – Einfluss zu nehmen, in dem auf den Stufen des Fridericianums eine Ladung Mist ausgekippt wurde und sie damit zum Ausdruck brachten, dass Kunst wieder einem engen Ausgrenzungs-Verständnis zu unterwerfen sei. Die faschistische Nazi-Ideologie, in der Exponate einer Heldenverehrung und Rassevorbild zu dienen habe, geisterte auch 30 Jahre nach dem Ende des Terror-Regimes noch immer in den Köpfen der ewig Gestrigen rum. Weder die gezeigten Exponate, noch die documenta6 in 1977 würden diesem Anspruch gerecht. Walter Benjamin („Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit“) sah die Gefahr der politischen Vereinnahmung ästhetischer Werke – vor allem durch die Fotografie und den Film – voraus und ihre Vereinnahmung zu Propagandazwecken wird in Diktaturen bis heute hin praktiziert.

Die Essaysammlung „Über Fotografie“, die Susan Sontag als Gesellschaftsanalyse der Moderne verstand, erreichte ein breites fotoaffines Publikum, auch weil Fotografie und fotografische Profi-Ausrüstungen zum Mittel eigener ästhetischer Kreativität zu verhelfen versprachen. Nicht zuletzt dank der Photokina-Messen in Köln in den siebziger und achtziger Jahren, zeigte sich damals schon der bis heute verbreitete Irrtum, dass mit der jeweils neusten Technik auch die Fotoergebnisse eine Qualitätssteigerung erreichen würden.

Sontag formulierte ihren bildskeptischen Ansatz und schlussfolgerte, dass die Bilderflut die Rezipienten erschlagen, überreizen sowie das „Sehen“ abstumpfen würde. Zudem sei Fotografie nur Medium, das in der Hand nur von wenigen Fotografen sich zur eigenständigen Bildsprache sich entwickle. In diesem Sinne ist Sontag zu verstehen, wenn sie von der Fotografie als einzigartige Möglichkeit schreibt, die mit einem Knopfdruck Kunst zu produzieren ermöglicht. In einer Zeit, in der das Interesse an Fotografie in der Kunstgeschichte und beim Publikum immer größer wurde (siehe Documenta 6), war Sontags Essay ein ergänzender Ansatz mit Nähe zu einer wissenschaftlichen Abhandlung und Fototheorie. Neben Walter Benjamin („Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit“) und Roland Barthes („Die helle Kammer“) sowie zuvor schon Sontags „Über Fotografie“ sind die Essays dieser Autoren als Bausteine und Klassiker der Fototheorie zu bewerten.

Was mit der „Übersättigung und Abstumpfung des Sehens“ schon in Zeiten der analogen Fotografie durch Susan Sontags Beschreibung bewusst gemacht wurde, ist in Zeiten der „digitalen“ Mobilphone-Fotografie zu einer potenzierten Flut der Bildmengen gewachsen, die sich vor allem im Selbstbezug durch die Milliarden täglicher Selfies als inhaltliche Verarmung darstellt.

Entwickelten sich mit den Beiträgen im Life-Magazin in der Nachkriegszeit ab 1945 Dokumentationen (Chargesheimer – Karl Heinz Hargesheimer „Unter Krahnenbäumen“) und sozialkritische Reportagen ganz in der Tradition der Fotogenres in der Weimarer Republik (Robert Lebeck „Leopoldville oder Sebastião Salgado „Workers – Kuweit“), ergänzt durch ästhetisch orientierte Lifestyle Bildberichte (Helmut Newton „Sie kommen“; Robert Mapplethorpe „Lisa Lyon“), die mit der klaren Formsprache und der reduzierten Schwarz-Weiß-Palette kontrastreich den Fokus auf objektivierte Subjekte richtete, so wurde in den ersten zwanzig Jahren des neuen Jahrtausend auch die zuvor genannte Bildsprache atomisiert und eventueller gesellschaftlicher Wirkungen entzogen.

Jeder Versuch, mittels Fotografie das Abscheuliche, das Unmenschliche, den Fremdenhass, die Menschenfeindlichkeit, die Grausamkeiten der Kriege als Aufwachsignal und Kritik politischen und ökonomischen Versagens zu nutzen, erwies sich in jeder Hinsicht als falsche Hoffnung. Auswirkungen aufrüttelnder Fotografie auf politischen Protest ist kaum mehr zu verzeichnen.

Die von Susan Sontag schon angesprochene Abnutzung und Abstumpfung als Folge der täglichen Bilder-Tsunamis in den sozialen Medien ließ jedes Foto innerhalb von wenigen Augenblicken in seinen Wirkungen verblassen. (Beispiel Junge – ertrunken auf der Flucht)

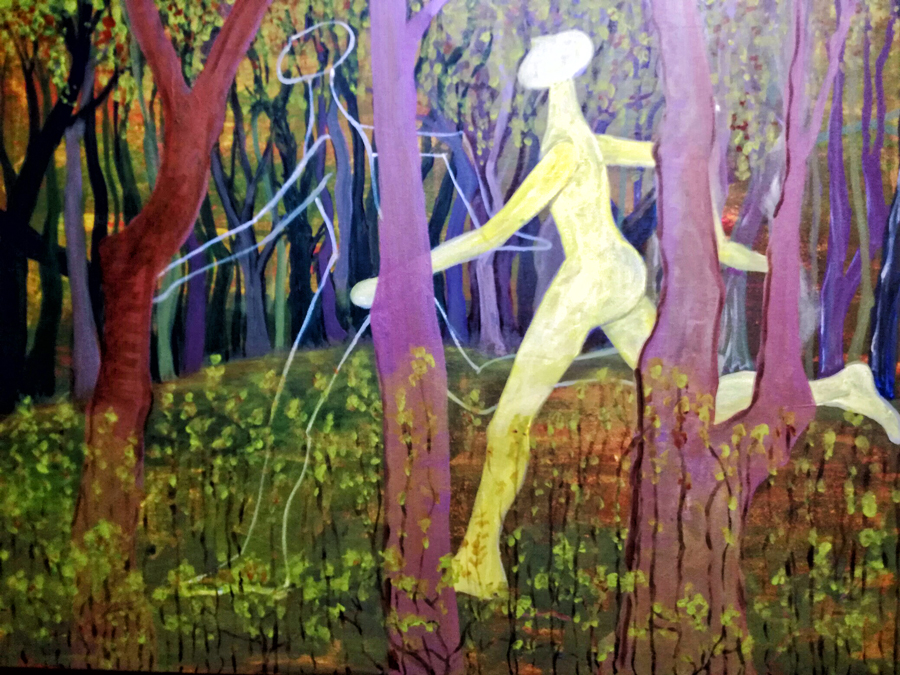

Die „Weisheit“ – „ein Bild sagt mehr als 1000 Worte“, hat längst ihre Gültigkeit verloren. Das Abbild eines beliebigen eingefrorenen Augenblicks im Foto verliert seinen Zauber und seine Wirkung. Das so oder millionenfach schon gesehene Abbild ist gesellschaftlich und subjektiv wertlos. Da mag das gemalte Bild und der van Goghsche Pinselstrich, die gestichelte Grafik Dürers oder der Kohlestrich Käthe Kollwitz eine doch andere innere Kraft besitzen.