28. März 2024

von JvHS

Kommentare deaktiviert für Haldenzauber – Fantasiewelt durch Lichtgestaltung

28. März 2024

von JvHS

Kommentare deaktiviert für Im Umgang mit der AfD hilft nur, wenn Klarheit in der Haltung und Aufklärung in der Sache die Kritik bestimmen

Im Umgang mit der AfD hilft nur, wenn Klarheit in der Haltung und Aufklärung in der Sache die Kritik bestimmen

„Was moralisch falsch ist, kann nicht politisch richtig sein.“ – William Ewart Gladstone

„Wahrhaftigkeit und Politik wohnen selten unter einem Dach.“ – Stefan Zweig

Die Mittel im Umgang mit der AfD müssen Klarheit in der Haltung und Aufklärung in der Sache sein!

Immer wieder wird aus den Reihen der Parteimitglieder und der Sympathisanten das Argument vorgetragen, man sei keine Partei, die im Kern Neo-Nazis beherberge. Das wurde ebenso widerlegt, wie die Behauptung, man mache Politik für „den kleinen Mann“.

ARD-Sendung „Monitor“ berichtet über die rechtsradikalen Äußerungen und Weltbilder bei den Abgeordneten und Bundestagskandidaten der AfD, welche keinesfalls als Einzelfall zu werten sind. Widerlegbar ist die AfD-Behauptung, dass eine Politik für den „kleinen Mann“ gemacht werde. Ebenso lässt sich die fehlende Qualität in der Wirtschaftspolitik der AfD nachweisen.

Eine Studie des WZB (Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialwissenschaften) der Berliner Humboldt Universität belegt diese Einschätzung.

Die gute alte Herrenzimmerzeit oder die Tugenden des Nationalkonservativen und menschenfeindliche AfD-Weltbilder – zurück in überholte Zeiten!

„Diejenigen, die zu klug sind, sich in der Politik zu engagieren, werden dadurch bestraft, dass sie von Leuten regiert werden, die dümmer sind als sie selbst.“ – Platon

Einige führende Köpfe der AfD-Partei agieren ganz im Stile einer elitären Gruppe mit dem überholten Weltbild der „Herrenzimmer-Romantik“ des zu Ende gehenden Kaiserreichs vor dem 1. Weltkrieg! Treffender sind jedoch „Geist und Gesinnung der AfD-Mitglieder des rechtens Flügels und der AJ – Alternativen Jugend“ als radikaler völkischer Rechtsextremismus zu bezeichnen, der durch den Verfassungsschutz unter Beobachtung steht. Die politischen Wesensmerkmale: Rechtspopulismus, Autoritarismus, völkischer Nationalismus sind längst abgelöst worden durch Figuren wie Björn Höcke und deren Ziele: Abschaffung der Demokratie, Ausgrenzung von Menschen durch gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit.

Der ewige Faschismus und Rechtsextremismus + Merkmale des Ur-Faschismus – in Memoriam Umberto Eco

27. März 2024

von JvHS

Kommentare deaktiviert für Beobachtung und Begegnung – Katzengeschichten

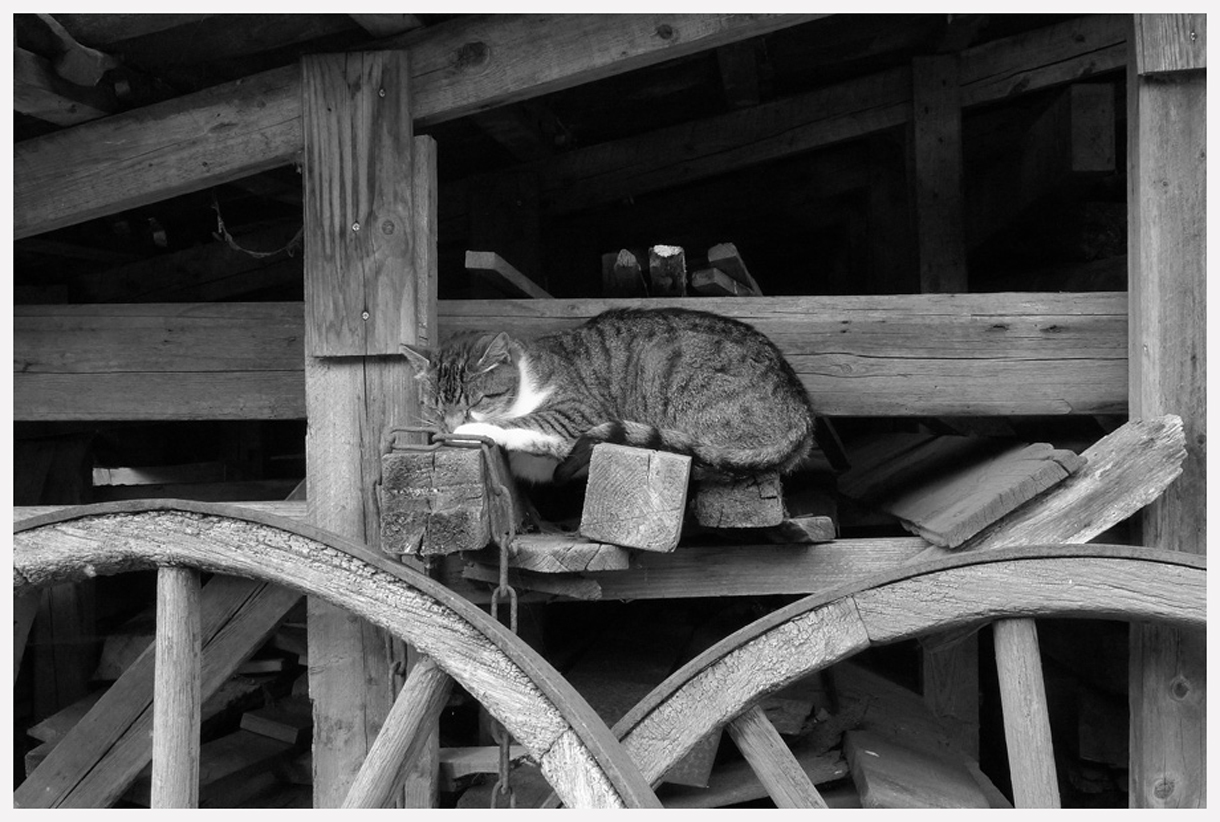

Beobachtung und Begegnung – Katzengeschichten

„Die Katzen sind Katzen, kurz gesagt, und ihre Welt ist die der Katzen, von einem Ende zum andern.“ – Rainer Maria Rilke

„So unausbleiblich wie die Katze schnurrt, wenn man sie streichelt, malt süße Wonne sich auf das Gesicht des Menschen, den man lobt.“ – Schopenhauer

Rote Pantoffeln Gar böse Katze, so alt und grau,

Sie sagte, sie sei eine Schusterfrau;

Auch stand vor ihrem Fenster ein Lädchen,

Worin Pantoffeln für junge Mädchen,

Pantöffelchen von Maroquin,

Von Saffian und von Satin,

Von Samt, mit goldnen Borden garniert

Und buntgeblümten Bändern verziert.

Am lieblichsten dort zu schauen war

Ein scharlachrotes Pantöffelchenpaar;

Es hat mit seiner Farbenpracht

Gar manchem Dirnchen ins Herz gelacht.

Eine junge weiße Edelmaus,

Die ging vorbei dem Schusterhaus,

Kehrt‘ wieder um, dann blieb sie stehn,

Tät nochmals durch das Fenster sehn –

Sprach endlich: „Ich grüß Euch, Frau Kitze, Frau Katze,

Gar schöne rote Pantöffelchen hat Sie;

Sind sie nicht teuer, ich kauf sie Euch ab,

Sagt mir, wieviel ich zu zahlen hab.“

Die Katze rief: „Mein Jüngferlein,

Ich bitte gehorsamst, treten Sie ein,

Geruhen Sie, mein Haus zu beehren

Mit Dero Gegenwart; es verkehren

Mit mir die allerschönsten Madel

Und Herzoginnen, der höchste Adel –

Die Töffelchen will ich wohlfeil lassen –

Doch laßt uns sehn, ob sie Euch passen –

Ach, treten Sie ein und nehmen Sie Platz –“

So flötet die boshaft listige Katz‘,

Und das weiße, unerfahrene Ding

In die Mördergrub‘, in die Falle ging –

Auf eine Bank setzt sich die Maus

Und streckt ihr kleines Beinchen aus,

Um anzuprobieren die roten Schuhe –

Sie war ein Bild von Unschuld und Ruhe –

Da packt sie plötzlich die böse Katze

Und würgt sie mit der grimmigen Tatze,

Und beißt ihr ab das arme Köpfchen,

Und spricht: „Mein liebes, weißes Geschöpfchen,

Mein Mäuschen, du bist mausetot!

Jedoch die Pantöffelchen scharlachrot,

Die will ich stellen auf deine Gruft;

Und wenn die Weltposaune ruft

Zum Jüngsten Tanz, o weiße Maus,

Aus deinem Grab steigst du heraus,

Ganz wie die andern, und sodann

Ziehst du die roten Pantöffelchen an.“

Moral

- Ihr weißen Mäuschen, nehmt euch in acht,

- Laßt euch nicht ködern von weltlicher Pracht!

- Ich rat euch, lieber barfuß zu laufen,

- Als bei der Katze Pantoffeln zu kaufen.

Heinrich Heine – Gedichte

26. März 2024

von JvHS

Kommentare deaktiviert für Ästhetik als Quell der Freude am Beispiel der Ausstellung „Spiel der Formen und Farben“ vor 10 Jahren

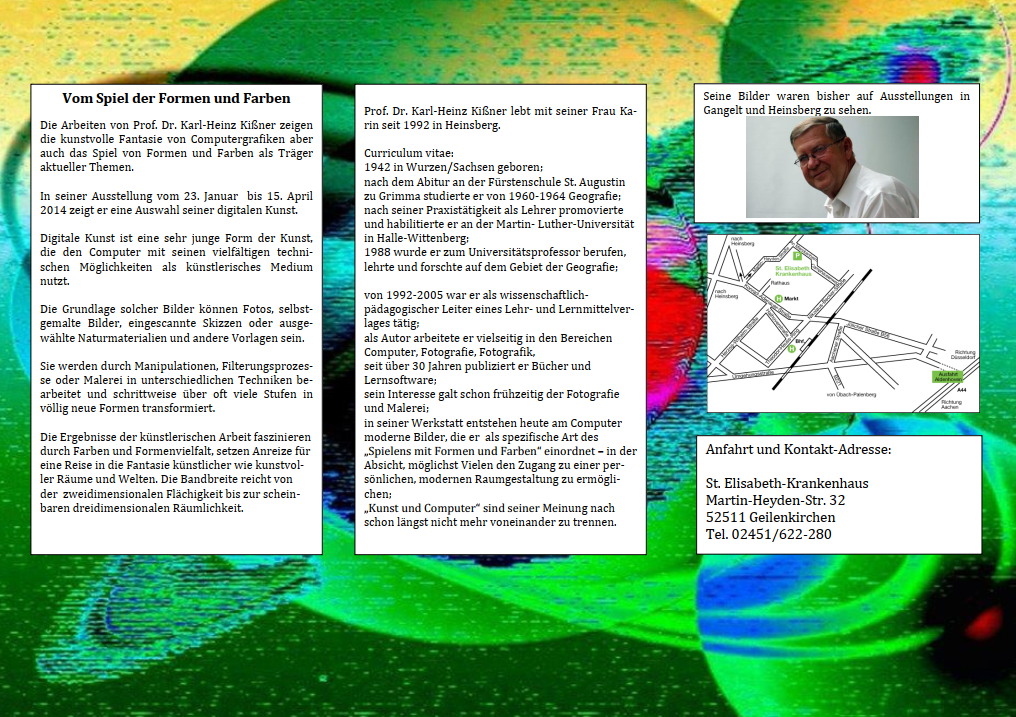

Ästhetik als Quell der Freude am Beispiel der Ausstellung „Spiel der Formen und Farben“ vor 10 Jahren

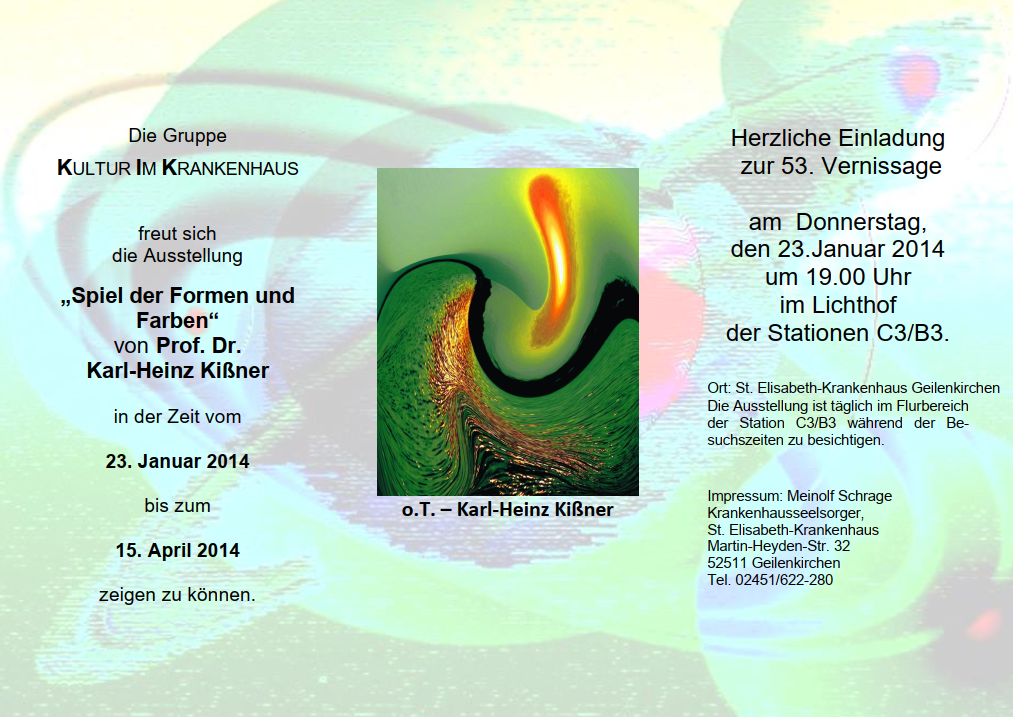

In einem Artikel der Geilenkirchener Zeitung vom 28.01.2014 schrieb der Berichterstatter Georg Schmitz zur Vernissage der Ausstellung „Spiel der Formen und Fragen“ im Krankenhaus Geilenkirchen:

Zitat: „Die jetzt eröffnete 53. Ausstellung hat ihren besonderen Reiz, denn erstmals wurde die ohnehin große Bandbreite der bisherigen Kunstformen und Techniken um Computergrafiken bereichert. Unter dem Titel „Spiel der Formen und Farben“ präsentiert Professor Dr. Karl-Heinz Kißner bis zum 15. April im Lichthof der Stationen C3/B3 einen Querschnitt seines künstlerischen Schaffens.“

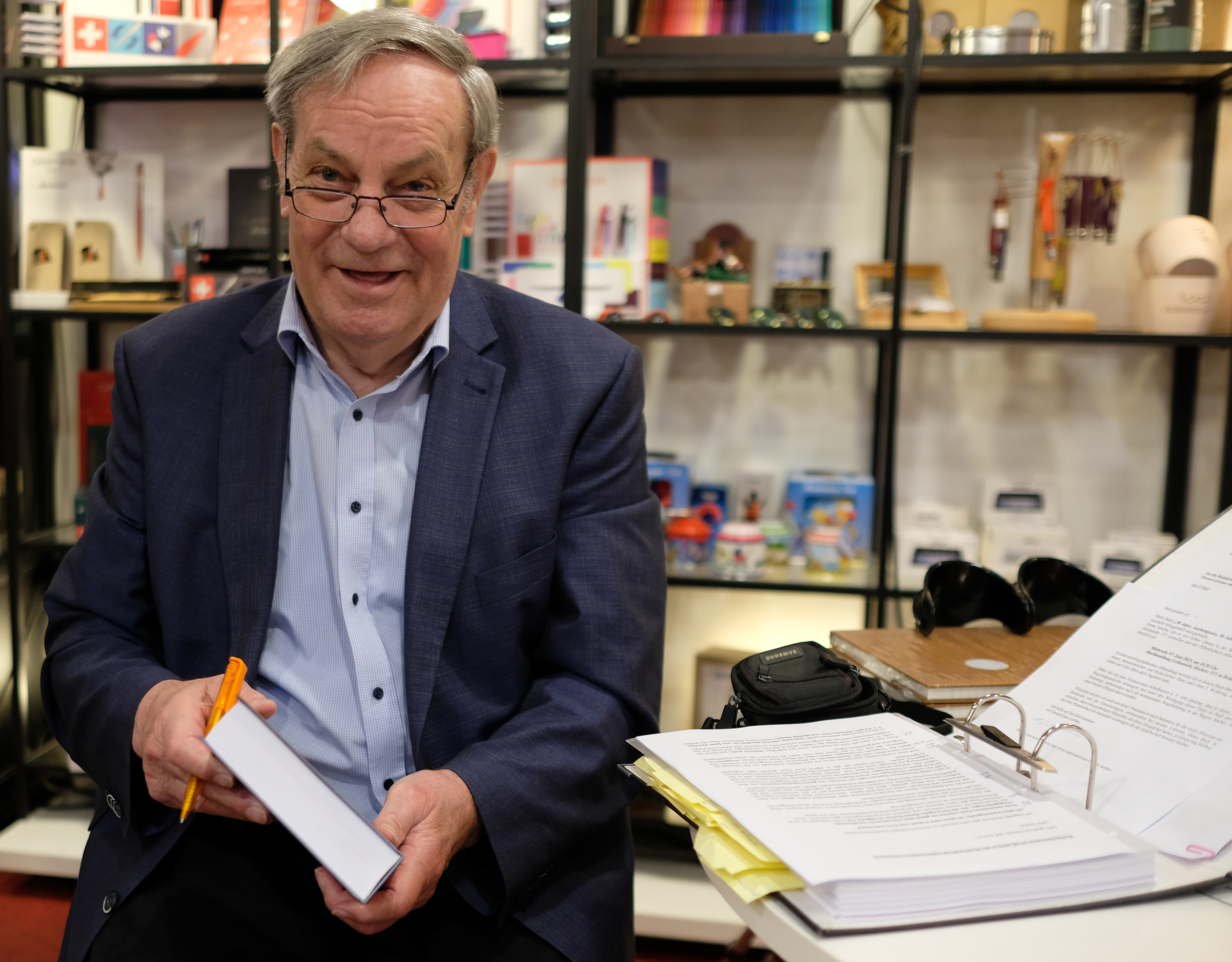

Bildzitat – Foto: (c) Georg Schmitz – Für Professor Dr. Karl-Heinz Kißner ist der Personalcomputer (PC) das Atelier, und gerne erklärt er den Besuchern im Geilenkirchener Krankenhaus die von ihm ausgestellten Werke.

„Karl-Heinz Kißner sei der Erste, der reine PC-Arbeiten präsentiere, hatte KIK-Sprecher Johannes Bindels in seiner Begrüßungsansprache vor vier Dutzend Gästen gesagt. Er verwies auf das Spiel mit Formen und Farben wodurch sich eine Synthese aus Kultur und Natur offenbare. „Das Bild hat das letzte Wort“, sagte Bindels und wünschte einen bereichernden Abend im Gespräch wie auch im Dialog mit den Bildern.

Die 40 Bilder, die Sie heute Abend sehen, sind alle thematisiert aus bestimmten Situationen“, ließ Kißner wissen. Beispiel: „Die haben keinen Durchblick“, habe er im Fernsehen gehört und das inspirierte den Künstler zu dem Bild „Durchblick“. Derartige Schlagwörter seien nicht selten die Basis für seine Werke.“ Zitatende

In den rund 14 Jahren zuvor wurde unter Leitung des Krankenhausseelsorgers Meinolf Schrage in Kooperation mit engagierten Helfern 52 Ausstellungen und Konzerte organisiert. Die Gruppe „Kunst und Kultur im Krankenhaus“ hatte sich die Aufgabe gestellt, neben der medizinischen Versorgung durch das Krankenhaus den Patienten und den Besuchern während ihres Aufenthaltes kulturelle Veranstaltungen anzubieten. Kunst und Musik sollten Bereiche im Menschen ansprechen, die die Seele berühren und somit zur Genesung des Patienten beitragen.

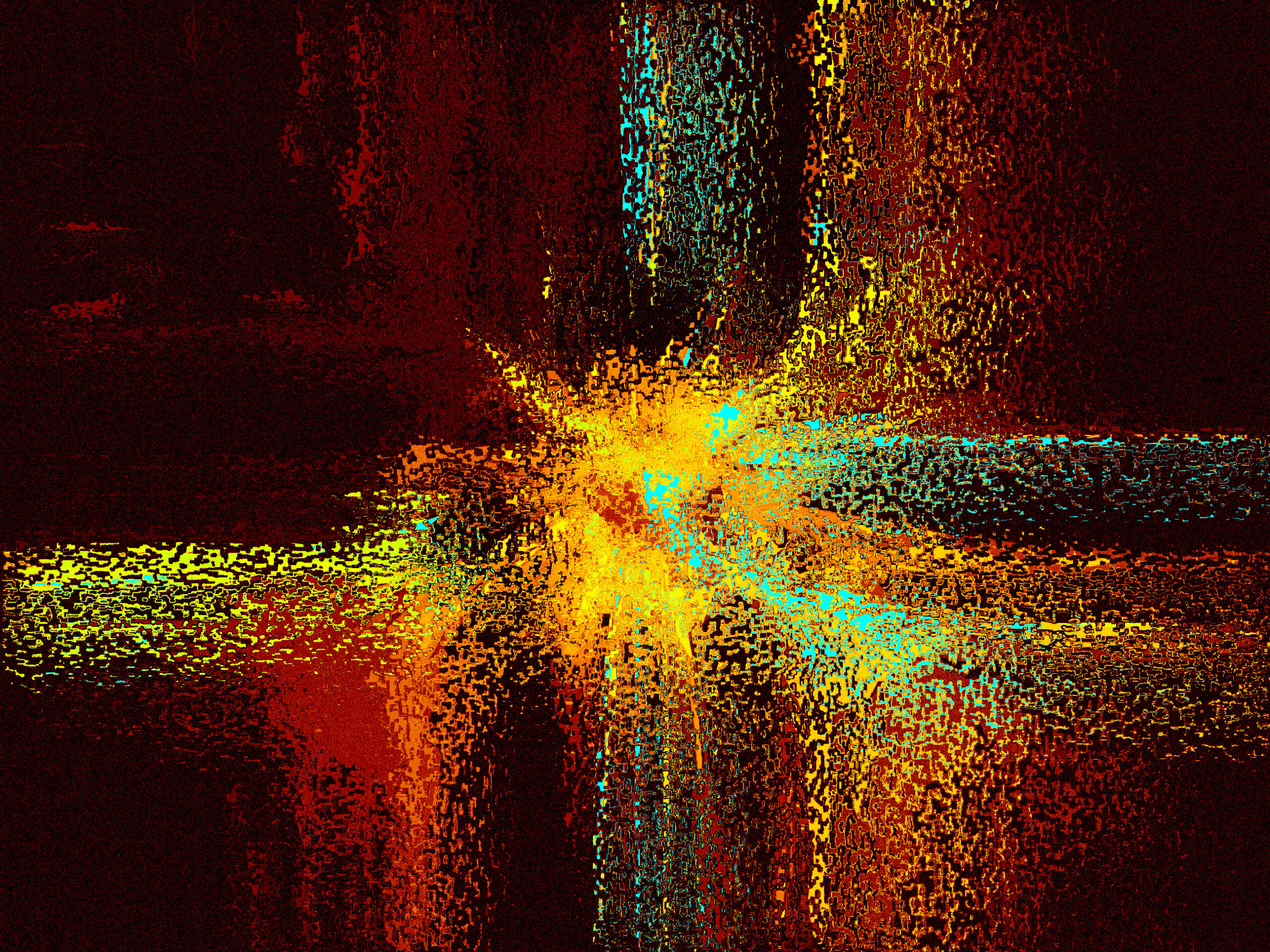

Die Ausstellung von Prof. Dr. Karl-Heinz Kißner fand vor 10 Jahren statt und feiert in diesem Jahr ein kleines Jubiläum. In Erinnerung an die stark beachtete Kunstausstellung werden nachstehend einige Beispiele gezeigt.

Bilder, die Freude bedeuten und Freude schenken. Ganz im Sinne der beiden Freunde: Tenzin Gyatso (Seine Heiligkeit der 14. Dalai Lama) und Erzbischof Desmond Tutu (gest. 26.12.2021) , die Autoren des Buches „Das Buch der Freude“.

26. März 2024

von JvHS

Kommentare deaktiviert für Aus dem Innenleben einer Partei (CDU) – Hans-Josef Heuter stellt Buch „50 Jahre CDU“ in Stadt und Kreis Heinsberg (1972-2022) vor

Aus dem Innenleben einer Partei (CDU) – Hans-Josef Heuter stellt Buch „50 Jahre CDU“ in Stadt und Kreis Heinsberg (1972-2022) vor

Vorstellung des Buches „50 Jahre Aachen Gesetz – 50 Jahre CDU in Stadt und Kreis Heinsberg 1972 – 2022“ durch den Autor Hans-Josef Heuter in der Buchhandlung Gollenstede in Heinsberg (Bericht vom 07. Juni 2023 -wieder neu eingestellt am 26.März 2024)

Sein und Wissen ist ein uferloses Meer: Je weiter wir vordringen, umso unermesslicher dehnt sich aus, was noch vor uns liegt; jeder Triumph des Wissens schließt hundert Bekenntnisse des Nichtwissens in sich – Isaac Newton

Aus dem Innenleben einer Partei (CDU) im Kreis Heinsberg und der Euregio-Region mit dem subjektiven Blickwinkel eines politisch aktiven Insiders vermittelt der Autor Hans-Josef Heuter mit seinem neu erschienenen autobiografischen Buch Einblicke in „50 Jahre CDU“ in Stadt und Kreis Heinsberg (1972-2022)

Der 1945 geborene Autor war von 1975 – 1998 Vorsitzender des CDU-Stadtverbandes Heinsberg und gehörte von 1979 – 2004 als Kreistagsmitglied dem Kreistag an. In den 25 Jahren arbeitete er als Ausschuss-Vorsitzender im Bauausschuss wie im Planungsund Umweltausschuss an exponierter Stelle für seine Partei und den Kreis Heinsberg. Von 1989 – 2004 gehörte er als gewähltes Mitglied der Landschaftsverbandsversammlung Rheinland an – ebenso in der Funktion des Vorsitzenden des Umweltausschusses dieser Versammlung. Im Jahr 2013 wurde Heuter in den Kreisvorstand der Senioren-Union gewählt, dessen Vorsitz er 2015 – 2021 übernahm.

Die vermittelten Einblicke in die Struktur und die innerparteilichen Netzwerke dieser seit Jahren dominanten und bestimmenden Mehrheits-Partei CDU im Kreis Heinsberg sind einerseits durch Fakten gestützt (Wahl-Statistiken und offizielle bundesweite und kreisnahe Informations- und Argumentationsschriften der CDU), andererseits in der Schilderung durch den Autor mit einem subjektiven Zungenschlag und Blickwinkel versehen.

In dieser Mixtur und in der wechselnden Rolle als leitender Funktionsträger innerhalb der Kreis-CDU und andererseits des autobiografisch bezogenen Erzählers bleiben manche formulierten Schlussfolgerungen ambivalent für die Einschätzung des Lesers und Außenstehenden.

Was dennoch bei aller Subjektivität und Autobiografie bestehen bleibt, ist die Tatsache, dass mit dem Autor einer der über die letzten fünf Jahrzehnte wichtigsten Mitentscheider und Mitglieder dieser Heinsberger CDU spannende Einblicke ebenso in diese Partei wie in das eigene Meinungsspektrum ermöglicht. Das erfolgt faktenreich und spiegelt die Sicht auf die Gesellschaft eines mit Herzblut engagiert agierenden Lokalpolitikers wider. Dass dieser Wertekanon auch die Grundrichtung der politischen Schwerpunkte der CDU wider gibt, ist durchaus nicht nur als glaubhaft und authentisch zu

verorten.

Es wird in der Natur der Sache liegen, dass sowohl innerparteiliche Leser bei dieser zeitweise offenherzigen Berichterstattung wie auch die politische Konkurrenten anderer Parteien die Interpretation der lokalen wie bundes- oder landesweiten Einschätzungen in diesem Buch anders sehen werden.

Einen kritischen Blick verlangt jedoch das im Buch vermittelte Selbstverständnis, das offenbar nicht nur in den letzten fünf Jahrzehnten Gang und Gäbe auf allen politischen Ebenen war, und welches der Autor an verschiedenen Stellen im Buch formuliert mit z.B. „Unser Mann in Bonn/Berlin“, sondern auch bis heute im Selbstverständnis der parlamentarischen Parteien feststellbar ist und möglicherweise als Denkmuster für eine Unart im Parlament steht, nicht parteiübergreifend an den

Lösungen der Probleme in der Gesellschaft zu arbeiten, um das bestmögliche Ergebnis zu erreichen. Stattdessen stehen mit diesem „Slogan“ anscheinend Machterhalt und Machterwerb der jeweiligen Parteien zu Lasten der Gesamt-Bevölkerung im Vordergrund. Dass zudem es naheliegend zu sein scheint, dass aus diesem Selbstverständnis heraus der Lobbyismus und die Klientelvertretung bei den Parteien die Aufgabe der Mandatsvertretung und den Auftrag „Zum Wohle der Gesamtbevölkerung“ zu arbeiten, zu verdrängen scheint und aus den Augen verloren geht, ist mehr als nachvollziehbar zu befürchten.

Ob der Anspruch, den der Autor Hans-Josef Heuter in seinem Vorwort formuliert – „Wer die Geschichte nicht kennt, versteht die Gegenwart nur schwer!“ – aufgrund seiner subjektiv- autobiografischen Sichtweise erfüllt wird, wenn die Sicht auf die Gesellschaft so Partei zentriert erfolgt, das mögen die Leser für sich selber entscheiden.

Lesenswert und lehrreich – in die eine wie andere Richtung – ist das Buch aus meiner Sicht auf jeden Fall. Und in manchen Zeilen sogar aufklärerisch wirksam. Ganz im Sinne Kants:

„Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache derselben nicht am Mangel des Verstandes, sondern der Entschließung und des Mutes liegt, sich seiner ohne Leitung eines anderen zu bedienen.“ – Immanuel Kant (Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?)

Text vom 7. Juni 2023

Neu eingestellt am 26.03.2024